Der Völkermord an den Armeniern ist vermutlich das komplizierteste Problem in den Beziehungen der beiden Nachbarländer Armenien und die Türkei. Das vorliegende Buch möchte diesbezüglich zu einer gewissen Entspannung beitragen.

Der Völkermord an den Armeniern ist vermutlich das komplizierteste Problem in den Beziehungen der beiden Nachbarländer Armenien und die Türkei. Das vorliegende Buch möchte diesbezüglich zu einer gewissen Entspannung beitragen.

Sein Herausgeber ist das Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (dvv international). Es hat das Projekt „Erwachsenenbildung und Zeitzeugenarbeit leisten einen Beitrag zur türkisch-armenischen Aussöhnung“ in Zusammenarbeit mit Anadolu Kültür, Türkei, und dem Hasaraschen-Zentrum für ethnographische Studien, Armenien, mit finanzieller Unterstützung des Auswärtigen Amtes Berlin realisiert.

Zu den Arbeitsgebieten von dvv international gehört auch die Aufarbeitung sensibler Fragen der jüngeren Geschichte in der Erwachsenenbildung.

Die Grundlage des vorliegenden Buches bildeten Interviews sowohl in Armenien als auch in der Türkei im Zeitraum Oktober 2009 bis Februar 2010. Diesen ging ein Sommercamp von jeweils zehn armenischen und türkischen Geschichtsstudenten voraus.

Die türkische Seite

Mit der Durchführung des Projekts in der Türkei war Frau Professor Leyla Neyzi von der privaten Sabancı Universität beauftragt. Zu ihren Arbeitsgebieten gehört unter anderem Oral History.

In ihren einleitenden Worten geht sie auf den Untertitel „Wenn sie bloß nicht weggegangen wären“ des Buches ein, der nicht nur bei armenischen Lesern für Irritationen sorgen muss, suggeriert sie doch, dass die Armenier 1915 und später ihre Heimat freiwillig verlassen hätten bzw. das Verschwinden der Armenier lediglich die Folge einer „Auswanderung“ sei.

Leyla Neyzi schreibt: „Diese Formulierung ist deswegen wichtig, weil sie auf eine nostalgische Sicht bezüglich der Vergangenheit in der Türkei hinweist. Demnach hat der Verlust der gebildeten und produktiven Armenier auch die Entwicklung Anatoliens behindert. Aber diese Formulierung impliziert auch, dass die christliche Bevölkerung von sich aus von hier weggegangen ist und weicht somit einer Diskussion bezüglich der Verantwortung aus … die Erinnerungen bezüglich der Armenier kann auch als ein Metapher für die problematische und schizophrene Beziehung der türkischen Gesellschaft zur jüngeren Vergangenheit, der Modernität und der nationalen Identität angesehen werden.“

Insgesamt wurden an die 100 Menschen interviewt, 13 von ihnen wurden im Buch vorgestellt. Im Wesentlichen ging es bei den Gesprächen um die familiäre und regionale Geschichte. Viele sprachen von sich aus über die „traumatischen Ereignisse“ von 1915.

Die vorgestellten Gesprächspartner sind Türken mit oder ohne armenische Vorfahren, Armenier, Kurden. Auch ein Aseri kommt vor.

In ihrer Einleitung geht Leyla Neyzi auf die verwendete Methode, die Themen der Gespräche ein, wobei sie ein Stück weit die Ergebnisse zusammenfasst.

Dieser Folgen die Interviews, die jedoch nie in Gänze abgedruckt werden. Vielmehr werden sie im Wesentlichen abschnittsweise direkt und mehrfach indirekt wiedergegeben und sachlich interpretiert. Einige Beispiele:

Kamil, ein Türke, besucht in Akşehir eine nach Mustafa Kemal (dem späteren Atatürk) benannte Grundschule. Im Erdgeschoss befindet sich eine Orgel. Erst sehr viel später erfährt er, dass seine Schule früher einmal ein Priesterseminar war und die Schulbänke, auf denen er und seine Schulkameraden saßen, einst Teil der Kirche waren, auf denen die Gläubigen saßen. In Akşehir gab es ein Viertel der Gavurs (türk. Ungläubige, Synonym für die Nichtmuslime, R.K.), natürlich auch Häuser der Gavurs und sogar einen Hamam der Gavurs, aber sie selbst gab es hier nicht mehr. Doch sein Großvater, der einem armenischen Handwerksmeister in die Lehre gegangen war, mag die bohrenden Fragen von Kamil nicht beantworten.

Mete, ein junger Türke, der einen Dokumentarfilm über seine Familie dreht und wegen seines dunkleren Teints schon mal für einen Kurden oder einen Araber gehalten wird, erfährt Tages von seiner Großmutter, dass ihre Mutter ursprünglich ein-mal Silva hieß und aus Siirt stammte. Doch diese Geschichte ist nicht allen in der Familie bekannt. Mete sagt: „Was ist, wenn wir eines Tages Streit haben und man mich als Armenierbrut beschimpft?“

Adil, Jahrgang 1983, eine junge Kurdin aus Kulp nordöstlich von Diyarbekir, fällt auf der Straße wegen ihrer blonden Haare und ihren grünen Augen auf. Der Grund: Sie ähnelt der Armenierin Sosi, der Mutter seines Großvaters. Dessen Vater „kauft“ Sosi einem Bauern ab. Adil erinnert sich an sie. Überhaupt erinnert man sich in Kulp an die Armenier, die dort in großer Zahl gelebt haben. Einer von ihnen erzählt, wie sie des Nachts die Armenier zu einer Schlucht geführt und sie nacheinander hinein geworfen haben. Der Grund und Boden von Adils Familie gehörte ursprünglich den Armeniern. Noch heute hätten viele der dortigen Kurden Angst, dass die Armenier eines Tages zurückkehren würden. Als drei PKK-Guerillas getötet worden waren, habe man sie ausgezogen. Dabei habe man festgestellt, dass sie nicht beschnitten waren. „Das sind Armenier, sie sind gekommen, um ihr Eigentum zurückzuholen“, soll man gesagt haben, so Adil. Kurden, die früher voller stolz erzählt hätten, wie viele Armenier ihre Großväter ermordet haben, würden sich jetzt ihren armenischen Großmüttern besinnen, stellt Adil fest.

Ruhi ist 77 Jahre alt und stammt aus der Schwarzmeerstadt Trabzon. Seine Mutter ist eine Armeniern, sie ist schon einmal als reife Frau wegen ihrer Herkunft geohrfeigt worden. 1915 werden ihre Eltern ermordet und sie in den Keller einer Schule eingesperrt. Dort sind auch andere Mädchen, Männer gehen rein und raus, mustern die Mädchen, nehmen jene mit, die ihnen gefallen. Ruhi identifiziert sich als einziger von den Kindern ihrer Mutter mit den Armeniern. „Wenn ich jünger wäre, würde ich mich taufen lassen“, sagt er.

Ayhan schließlich entstammt einer armenischen Familie aus Sassun. Der Großvater seines Vaters hat einen muslimischen Namen angenommen und Unterschlupf bei einem kurdischen Klan gefunden. Die Familie kommt 1982 nach Istanbul und hat dort eine dreifache Identität. Zuhause ist er Kurde – sie sprechen dort Kurdisch –, in der Schule ist er Türke und im Sommerkamp der Armenier auf der Marmara-Insel Kınalı ist er Armenier.

Schließlich (die Kurdin/Türkin?) Zübeyde aus Van. Ihr Großvater verlässt Van, als die Stadt von den einrückenden russischen Soldaten und mit ihnen den Armeniern eingenommen wird. Später sind die Armenier die Flüchtlinge. Nach Zübeydes Überzeugung wollen die Armenier nicht nur ihr Gold zurückhaben, sondern die ganze Stadt Van.

Die armenische Seite

Die Interviews in Armenien führten Hranush Kharatyan und ihre Mitarbeiter durch. 35 von ihnen wurden benutzt. Bis auf zwei wurden alle Interviewpartner mit richtigem Namen und Foto im Buch aufgeführt. Eine von den zwei ist in Istanbul verheiratet, die andere fährt aus geschäftlichen Gründen öfters dorthin.

Hranush Kharatyans Herangehensweise ist etwas anders als die von Leyla Neyzi. Drei Interviews sind in Ausschnitten ans Ende platziert. Davor hat sie die Interviews nach bestimmten Kriterien ausgewertet und in Kapiteln zusammengefasst. In diesen kommen die Gesprächspartner direkt oder indirekt zu Wort.

Nach einer knappen historischen Einführung ins Thema skizziert sie die Schwierigkeiten, mit denen Menschen während der Stalinzeit zu kämpfen hatten. Erinnerungen an die Zeit in der Türkei waren Tabu. Man konnte leicht als „Daschnake“, „Nationalist“ und „Anti-Stalinist“ angeschwärzt werden.

Eine Entspannung tritt, führt Kharatyan aus, nach dem Tod Stalins ein. Die große Demonstration von 1965 in Jerewan, die Gedichte von Parujr Sewak und Howhannes Schiraz haben dazu beigetragen, dass das Genozid-Mahnmal in Jerewan gebaut wurde. All das ist bekannt.

Weniger bekannt ist hingegen, dass im Lande auch andere Denkmäler errichtet wurden, so zum Beispiel das von General Antranik. Doch selbst zwölf Jahre nach dem Tod von Stalin hatten die Leute nach wie vor Angst, über diese Dinge zu sprechen. So erzählt Howhannes Mıkırtschyan: „Am 24. April 1965 rief meine Mutter, einzige Überlebende ihrer Familie, meinen Vater zu sich und erzählte ihm in aller Heimlichkeit vom Helden Antranik. Mein Vater hatte bis dahin nichts von ihm gehört.“ Zwei Jahre später wurde im Dorf Ucan schließlich sein Denkmal errichtet. Saribek Tovmasyan erinnert sich: „Das Postament wurde nachts fertig gestellt, das Denkmal wurde darauf gesetzt. Wir wussten, das alles war antisowjetisch. Die Behörden wollten es abreißen, die Dörfler jedoch haben es zehn Jahre lang verteidigt.“

Nicht viel anders erging es, als die Verwandten von Geworg Tschawusch, ein Held des armenischen Verteidigungs-kampfes, im Dorf Aschnak ein Museum zu seinen Ehren errichten wollten. Nach 15 Jahren und etlichen Widerständen der Behörden war es schließlich so weit.

Die Erinnerung an die Vergangenheit wurde auch dadurch wach gehalten, dass Überlebende aus der Türkei in bestimmten Regionen des heutigen Armenien siedel-ten. Desgleichen trugen bestimmte Stadt-bezirke der Hauptstadt Jerewan die Namen der Städte und Regionen in der alten Heimat, so z. B. Sivas, Malatya.

Landsmannschaftliche Netzwerke sind eine weitere Ausprägung dieses Gefühls des regionalen Zusammengehörigkeits-gefühls. Bei besonderen Anlässen trifft man sich an einem bestimmten Ort, tauscht Erinnerungen über die verlorene Heimat aus, bedient sich dabei des Dialekts, der dort gesprochen wurde. Die Menschen von Musa Dagh, deren Abwehrkampf Franz Werfel in „Die 40 Tage des Musa Dagh“ festgehalten hat, bilden eine solche Gruppe.

Erinnerungen an die alte Heimat konnten jedoch am besten durch Besuche wach gehalten werden. Doch bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion war das unmöglich. So haben viele ihren Kindern und Kindeskindern diese Aufgabe „vererbt“. Eine solche Reise war mit Ängsten verbunden. So reiste Vasak Toroyan im Jahre 2000 nach Bitlis, ins Dorf Arpi seiner Großeltern. Er erzählte: „Ich war sehr gespannt. Als ich mich dem Dorf näherte, sah ich nicht die Bäume, die mir mein Vater beschrieben hatte. Was war wichtiger? Die Erinnerungen oder das Dorf, wie es jetzt ist? Schließlich beschloss ich, ins Dorf zu fahren.“

Viele, die solche Reisen unternommen haben, sprechen von „unserem Haus, unserem Dorf, unserem Wald“. Und wenn sie zurückfahren, nehmen sie die Blumen, das Obst, das Wasser aus dem Brunnen, den ihre Vorfahren gebaut haben, mit.

So hat Rafael Sahakyan die Blumen, die er bei seinem Besuch des Dorfes Khastur im Jahre 2007 mitgebracht hat, in Armenien an jene verteilt, deren Vorfahren ebenfalls von dort stammen.

Und Vard Abaciyan erzählt: „Der größte Traum unserer Großväter war, dass ihre Gräber eines Tages mit dem Wasser von dort begossen wird.“ Andere wollten, dass Heimaterde auf ihr Grab gestreut wird.“

Statt eines Schlussworts

In der Türkei gibt es seit einigen Jahren Bücher zum Thema Völkermord an den Armeniern. Die Berichte der Nachfahren der Überlebenden markieren eine neuere Entwicklung.[1]

Dass sowohl Menschen aus der Türkei als auch aus Armenien über 1915 und die Folgen sprechen, ist neu. Insofern beschreiten die Herausgeber dieses faszinierenden, facettenreichen Buches Neuland, ihnen ist dafür zu danken. Allerdings beschreibt sein Titel „Miteinander sprechen“ keinen Ist-Zustand, sondern ein Fernziel oder eine Aufforderung. In der Zwischenzeit übernimmt das Buch eine Brückenfunktion.

„In der Türkei braucht man Mut, um in aller Offenheit über diese Themen zu sprechen. Es ist gleich, ob ich mich mit Benzin übergieße und anzünde, oder ‚Ihr habt meine Großeltern umgebracht, deren Haus beschlagnahmt. Ich verlange Entschädigung‘ sage“, ist Ruhi überzeugt.

Vielleicht ist das der Grund, warum die Namen der Interviewpartner aus der Türkei anonymisiert worden sind, zu denen auch die beiden o.g. Frauen aus Armenien zu zählen sind.

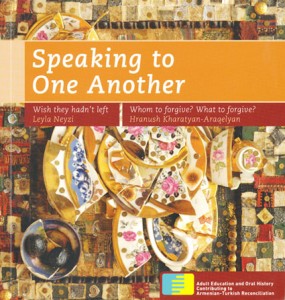

dvv international (Hg.): Speaking to One Another: Personal Memories of the Past in Armenia and Turkey

– 176 S., 2010. ISBN: 978-3-88513-780-1

Es gibt auch eine türkisch/armenische Version des Buches. Alle Versionen können unentgeltlich bezogen werden. Interessenten möchten sich unter Nennung der jeweiligen Version wenden an Herrn Matthias Klingenberg, E-Mail: klingenberg@dvv-international.de.

Auch ist es möglich, die gewünschte Version elektronisch herunterzuladen über diese Webseite.

[1] Fethiye Çetin: „Meine Großmutter“; Gülçiçek Günel Tekin: Kara Kefen; Ayşe Gül Altınay, Fethiye Çetin: Torunlar. Aller drei Bücher wurden in der ADK vorgestellt.

Miteinander sprechen: Ein Buch schlägt eine Brücke zwischen Armeniern und Türken

Sein Herausgeber ist das Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (dvv international). Es hat das Projekt „Erwachsenenbildung und Zeitzeugenarbeit leisten einen Beitrag zur türkisch-armenischen Aussöhnung“ in Zusammenarbeit mit Anadolu Kültür, Türkei, und dem Hasaraschen-Zentrum für ethnographische Studien, Armenien, mit finanzieller Unterstützung des Auswärtigen Amtes Berlin realisiert.

Zu den Arbeitsgebieten von dvv international gehört auch die Aufarbeitung sensibler Fragen der jüngeren Geschichte in der Erwachsenenbildung.

Die Grundlage des vorliegenden Buches bildeten Interviews sowohl in Armenien als auch in der Türkei im Zeitraum Oktober 2009 bis Februar 2010. Diesen ging ein Sommercamp von jeweils zehn armenischen und türkischen Geschichtsstudenten voraus.

Die türkische Seite

Mit der Durchführung des Projekts in der Türkei war Frau Professor Leyla Neyzi von der privaten Sabancı Universität beauftragt. Zu ihren Arbeitsgebieten gehört unter anderem Oral History.

In ihren einleitenden Worten geht sie auf den Untertitel „Wenn sie bloß nicht weggegangen wären“ des Buches ein, der nicht nur bei armenischen Lesern für Irritationen sorgen muss, suggeriert sie doch, dass die Armenier 1915 und später ihre Heimat freiwillig verlassen hätten bzw. das Verschwinden der Armenier lediglich die Folge einer „Auswanderung“ sei.

Leyla Neyzi schreibt: „Diese Formulierung ist deswegen wichtig, weil sie auf eine nostalgische Sicht bezüglich der Vergangenheit in der Türkei hinweist. Demnach hat der Verlust der gebildeten und produktiven Armenier auch die Entwicklung Anatoliens behindert. Aber diese Formulierung impliziert auch, dass die christliche Bevölkerung von sich aus von hier weggegangen ist und weicht somit einer Diskussion bezüglich der Verantwortung aus … die Erinnerungen bezüglich der Armenier kann auch als ein Metapher für die problematische und schizophrene Beziehung der türkischen Gesellschaft zur jüngeren Vergangenheit, der Modernität und der nationalen Identität angesehen werden.“

Insgesamt wurden an die 100 Menschen interviewt, 13 von ihnen wurden im Buch vorgestellt. Im Wesentlichen ging es bei den Gesprächen um die familiäre und regionale Geschichte. Viele sprachen von sich aus über die „traumatischen Ereignisse“ von 1915.

Die vorgestellten Gesprächspartner sind Türken mit oder ohne armenische Vorfahren, Armenier, Kurden. Auch ein Aseri kommt vor.

In ihrer Einleitung geht Leyla Neyzi auf die verwendete Methode, die Themen der Gespräche ein, wobei sie ein Stück weit die Ergebnisse zusammenfasst.

Dieser Folgen die Interviews, die jedoch nie in Gänze abgedruckt werden. Vielmehr werden sie im Wesentlichen abschnittsweise direkt und mehrfach indirekt wiedergegeben und sachlich interpretiert. Einige Beispiele:

Kamil, ein Türke, besucht in Akşehir eine nach Mustafa Kemal (dem späteren Atatürk) benannte Grundschule. Im Erdgeschoss befindet sich eine Orgel. Erst sehr viel später erfährt er, dass seine Schule früher einmal ein Priesterseminar war und die Schulbänke, auf denen er und seine Schulkameraden saßen, einst Teil der Kirche waren, auf denen die Gläubigen saßen. In Akşehir gab es ein Viertel der Gavurs (türk. Ungläubige, Synonym für die Nichtmuslime, R.K.), natürlich auch Häuser der Gavurs und sogar einen Hamam der Gavurs, aber sie selbst gab es hier nicht mehr. Doch sein Großvater, der einem armenischen Handwerksmeister in die Lehre gegangen war, mag die bohrenden Fragen von Kamil nicht beantworten.

Mete, ein junger Türke, der einen Dokumentarfilm über seine Familie dreht und wegen seines dunkleren Teints schon mal für einen Kurden oder einen Araber gehalten wird, erfährt Tages von seiner Großmutter, dass ihre Mutter ursprünglich ein-mal Silva hieß und aus Siirt stammte. Doch diese Geschichte ist nicht allen in der Familie bekannt. Mete sagt: „Was ist, wenn wir eines Tages Streit haben und man mich als Armenierbrut beschimpft?“

Adil, Jahrgang 1983, eine junge Kurdin aus Kulp nordöstlich von Diyarbekir, fällt auf der Straße wegen ihrer blonden Haare und ihren grünen Augen auf. Der Grund: Sie ähnelt der Armenierin Sosi, der Mutter seines Großvaters. Dessen Vater „kauft“ Sosi einem Bauern ab. Adil erinnert sich an sie. Überhaupt erinnert man sich in Kulp an die Armenier, die dort in großer Zahl gelebt haben. Einer von ihnen erzählt, wie sie des Nachts die Armenier zu einer Schlucht geführt und sie nacheinander hinein geworfen haben. Der Grund und Boden von Adils Familie gehörte ursprünglich den Armeniern. Noch heute hätten viele der dortigen Kurden Angst, dass die Armenier eines Tages zurückkehren würden. Als drei PKK-Guerillas getötet worden waren, habe man sie ausgezogen. Dabei habe man festgestellt, dass sie nicht beschnitten waren. „Das sind Armenier, sie sind gekommen, um ihr Eigentum zurückzuholen“, soll man gesagt haben, so Adil. Kurden, die früher voller stolz erzählt hätten, wie viele Armenier ihre Großväter ermordet haben, würden sich jetzt ihren armenischen Großmüttern besinnen, stellt Adil fest.

Ruhi ist 77 Jahre alt und stammt aus der Schwarzmeerstadt Trabzon. Seine Mutter ist eine Armeniern, sie ist schon einmal als reife Frau wegen ihrer Herkunft geohrfeigt worden. 1915 werden ihre Eltern ermordet und sie in den Keller einer Schule eingesperrt. Dort sind auch andere Mädchen, Männer gehen rein und raus, mustern die Mädchen, nehmen jene mit, die ihnen gefallen. Ruhi identifiziert sich als einziger von den Kindern ihrer Mutter mit den Armeniern. „Wenn ich jünger wäre, würde ich mich taufen lassen“, sagt er.

Ayhan schließlich entstammt einer armenischen Familie aus Sassun. Der Großvater seines Vaters hat einen muslimischen Namen angenommen und Unterschlupf bei einem kurdischen Klan gefunden. Die Familie kommt 1982 nach Istanbul und hat dort eine dreifache Identität. Zuhause ist er Kurde – sie sprechen dort Kurdisch –, in der Schule ist er Türke und im Sommerkamp der Armenier auf der Marmara-Insel Kınalı ist er Armenier.

Schließlich (die Kurdin/Türkin?) Zübeyde aus Van. Ihr Großvater verlässt Van, als die Stadt von den einrückenden russischen Soldaten und mit ihnen den Armeniern eingenommen wird. Später sind die Armenier die Flüchtlinge. Nach Zübeydes Überzeugung wollen die Armenier nicht nur ihr Gold zurückhaben, sondern die ganze Stadt Van.

Die armenische Seite

Die Interviews in Armenien führten Hranush Kharatyan und ihre Mitarbeiter durch. 35 von ihnen wurden benutzt. Bis auf zwei wurden alle Interviewpartner mit richtigem Namen und Foto im Buch aufgeführt. Eine von den zwei ist in Istanbul verheiratet, die andere fährt aus geschäftlichen Gründen öfters dorthin.

Hranush Kharatyans Herangehensweise ist etwas anders als die von Leyla Neyzi. Drei Interviews sind in Ausschnitten ans Ende platziert. Davor hat sie die Interviews nach bestimmten Kriterien ausgewertet und in Kapiteln zusammengefasst. In diesen kommen die Gesprächspartner direkt oder indirekt zu Wort.

Nach einer knappen historischen Einführung ins Thema skizziert sie die Schwierigkeiten, mit denen Menschen während der Stalinzeit zu kämpfen hatten. Erinnerungen an die Zeit in der Türkei waren Tabu. Man konnte leicht als „Daschnake“, „Nationalist“ und „Anti-Stalinist“ angeschwärzt werden.

Eine Entspannung tritt, führt Kharatyan aus, nach dem Tod Stalins ein. Die große Demonstration von 1965 in Jerewan, die Gedichte von Parujr Sewak und Howhannes Schiraz haben dazu beigetragen, dass das Genozid-Mahnmal in Jerewan gebaut wurde. All das ist bekannt.

Weniger bekannt ist hingegen, dass im Lande auch andere Denkmäler errichtet wurden, so zum Beispiel das von General Antranik. Doch selbst zwölf Jahre nach dem Tod von Stalin hatten die Leute nach wie vor Angst, über diese Dinge zu sprechen. So erzählt Howhannes Mıkırtschyan: „Am 24. April 1965 rief meine Mutter, einzige Überlebende ihrer Familie, meinen Vater zu sich und erzählte ihm in aller Heimlichkeit vom Helden Antranik. Mein Vater hatte bis dahin nichts von ihm gehört.“ Zwei Jahre später wurde im Dorf Ucan schließlich sein Denkmal errichtet. Saribek Tovmasyan erinnert sich: „Das Postament wurde nachts fertig gestellt, das Denkmal wurde darauf gesetzt. Wir wussten, das alles war antisowjetisch. Die Behörden wollten es abreißen, die Dörfler jedoch haben es zehn Jahre lang verteidigt.“

Nicht viel anders erging es, als die Verwandten von Geworg Tschawusch, ein Held des armenischen Verteidigungs-kampfes, im Dorf Aschnak ein Museum zu seinen Ehren errichten wollten. Nach 15 Jahren und etlichen Widerständen der Behörden war es schließlich so weit.

Die Erinnerung an die Vergangenheit wurde auch dadurch wach gehalten, dass Überlebende aus der Türkei in bestimmten Regionen des heutigen Armenien siedel-ten. Desgleichen trugen bestimmte Stadt-bezirke der Hauptstadt Jerewan die Namen der Städte und Regionen in der alten Heimat, so z. B. Sivas, Malatya.

Landsmannschaftliche Netzwerke sind eine weitere Ausprägung dieses Gefühls des regionalen Zusammengehörigkeits-gefühls. Bei besonderen Anlässen trifft man sich an einem bestimmten Ort, tauscht Erinnerungen über die verlorene Heimat aus, bedient sich dabei des Dialekts, der dort gesprochen wurde. Die Menschen von Musa Dagh, deren Abwehrkampf Franz Werfel in „Die 40 Tage des Musa Dagh“ festgehalten hat, bilden eine solche Gruppe.

Erinnerungen an die alte Heimat konnten jedoch am besten durch Besuche wach gehalten werden. Doch bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion war das unmöglich. So haben viele ihren Kindern und Kindeskindern diese Aufgabe „vererbt“. Eine solche Reise war mit Ängsten verbunden. So reiste Vasak Toroyan im Jahre 2000 nach Bitlis, ins Dorf Arpi seiner Großeltern. Er erzählte: „Ich war sehr gespannt. Als ich mich dem Dorf näherte, sah ich nicht die Bäume, die mir mein Vater beschrieben hatte. Was war wichtiger? Die Erinnerungen oder das Dorf, wie es jetzt ist? Schließlich beschloss ich, ins Dorf zu fahren.“

Viele, die solche Reisen unternommen haben, sprechen von „unserem Haus, unserem Dorf, unserem Wald“. Und wenn sie zurückfahren, nehmen sie die Blumen, das Obst, das Wasser aus dem Brunnen, den ihre Vorfahren gebaut haben, mit.

So hat Rafael Sahakyan die Blumen, die er bei seinem Besuch des Dorfes Khastur im Jahre 2007 mitgebracht hat, in Armenien an jene verteilt, deren Vorfahren ebenfalls von dort stammen.

Und Vard Abaciyan erzählt: „Der größte Traum unserer Großväter war, dass ihre Gräber eines Tages mit dem Wasser von dort begossen wird.“ Andere wollten, dass Heimaterde auf ihr Grab gestreut wird.“

Statt eines Schlussworts

In der Türkei gibt es seit einigen Jahren Bücher zum Thema Völkermord an den Armeniern. Die Berichte der Nachfahren der Überlebenden markieren eine neuere Entwicklung.[1]

Dass sowohl Menschen aus der Türkei als auch aus Armenien über 1915 und die Folgen sprechen, ist neu. Insofern beschreiten die Herausgeber dieses faszinierenden, facettenreichen Buches Neuland, ihnen ist dafür zu danken. Allerdings beschreibt sein Titel „Miteinander sprechen“ keinen Ist-Zustand, sondern ein Fernziel oder eine Aufforderung. In der Zwischenzeit übernimmt das Buch eine Brückenfunktion.

„In der Türkei braucht man Mut, um in aller Offenheit über diese Themen zu sprechen. Es ist gleich, ob ich mich mit Benzin übergieße und anzünde, oder ‚Ihr habt meine Großeltern umgebracht, deren Haus beschlagnahmt. Ich verlange Entschädigung‘ sage“, ist Ruhi überzeugt.

Vielleicht ist das der Grund, warum die Namen der Interviewpartner aus der Türkei anonymisiert worden sind, zu denen auch die beiden o.g. Frauen aus Armenien zu zählen sind.

dvv international (Hg.): Speaking to One Another: Personal Memories of the Past in Armenia and Turkey

– 176 S., 2010. ISBN: 978-3-88513-780-1

Es gibt auch eine türkisch/armenische Version des Buches. Alle Versionen können unentgeltlich bezogen werden. Interessenten möchten sich unter Nennung der jeweiligen Version wenden an Herrn Matthias Klingenberg, E-Mail: klingenberg@dvv-international.de.

Auch ist es möglich, die gewünschte Version elektronisch herunterzuladen über diese Webseite.

[1] Fethiye Çetin: „Meine Großmutter“; Gülçiçek Günel Tekin: Kara Kefen; Ayşe Gül Altınay, Fethiye Çetin: Torunlar. Aller drei Bücher wurden in der ADK vorgestellt.

Teilen mit: